Nancy Prado, de 83 anos, agarra com força os caules das árvores enquanto caminha devagarzinho pelas matas da Jureia —uma estação ecológica localizada no litoral sul paulista, a cerca de 150 quilômetros de São Paulo, e considerada por ambientalistas a área da mata atlântica —bioma que se estende pelo litoral brasileiro e alcança a Argentina e o Paraguai— mais preservada do mundo. “A vida da gente é bem sofrida nesse mundo, a gente tá sempre lutando pra ficar”, ela diz, com uma voz tão baixa que se mistura ao barulho das ondas que quebram a cerca de 500 metros, na Praia do Una. Não há sinal para celular, e os dois únicos acessos são por meio de barco ou de uma trilha por um morro. Nancy nasceu e cresceu naquela região, num tempo em que o povo caiçara tinha toda a liberdade para viver ali: podia caçar, plantar e pescar onde quisesse. Quando crianças, seus netos Marcos, Héber e Edmilson se penduravam no topo das árvores e apostavam corridas por cima da floresta. Mas os tempos são os outros e as memórias da liberdade ficaram no passado. Os três netos de dona Nancy, que representam a oitava geração que carrega o sobrenome, e as respectivas esposas, estão sendo expulsos pelo Governo do Estado. As casas de Héber e Marcos já foram inclusive demolidas em uma ação da polícia ambiental no dia 3 de julho deste ano.

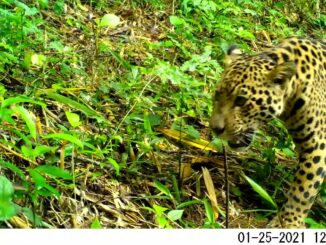

A família Prado vive na região do Rio Verde – hoje declarada Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Unesco –, no coração da Jureia, entre a foz do rio Una e o Maciço da Jureia. A área é considerada a joia da coroa por ambientalistas e pelo Estado. Símbolo de uma das maiores conquistas do movimento para proteger a biodiversidade brasileira, a área é considerada o mais bem preservado trecho de mata atlântica do mundo, com a natureza supostamente intacta da praia até a montanha. Resistiu à pressão do setor imobiliário nos anos 70 e até ao lobby de uma usina nuclear para instalar-se ali nos anos 80. É nesse pedaço que vivem protegidas espécies ameaçadas de extinção como cotias e pacas ou mesmo a ave macuco. A região ainda faz parte do Lagamar, considerado o mais importante berçário de vida marinha do Atlântico Sul. “Garantir que não haja perturbação humana nessa área é essencial para a recolonização da biodiversidade diante de todas as perdas já sofridas pela mata atlântica”, argumenta uma fonte da Fundação Florestal, órgão gestor da unidade, que pediu para não ser identificada. Na prática, hoje o Estado só reconhece formalmente a legitimidade de duas casas no que considera o coração da Jureia: a do avô Onésio, casado com Nancy, e de Valdir, pai de Edmilson, que foram funcionários da Fundação Florestal e atuaram na vigilância da área.

Ao longo dos anos, Nancy e os parentes foram sendo empurrados para outras regiões —primeiro, pela pressão da grilagem de terras; depois, pela restrição legal de suas atividades de sobrevivência e pela ausência de serviços básicos, como saúde e educação. “Quando veio esse Meio Ambiente, proibiram quase tudo”, diz Nancy, enquanto se acomoda na cadeira de madeira em uma das poucas clareiras que podem ser vistas de cima na floresta. O lugar —chamado de área de tapera por já ter sido ocupado por outras gerações da família— é o mesmo onde ela foi morar assim que casou com Onésio Prado, aos 18 anos. E o mesmo onde o neto Edmilson, de 32 anos, ergueu este ano uma casa de madeira azul de 68 metros quadrados para viver com a esposa Karina Ferro.

Mas a morada nova do casal virou o centro de uma disputa que revela a complexidade de lidar com povos tradicionais, mesmo quando o objetivo é nobre como preservar o meio ambiente. Grávida de quatro meses, Karina viveu um dos piores momentos da sua vida no dia 4 de julho. No dia anterior, a comunidade já havia sido alertada pelo Ministério Público Federal que o Governo do Estado de São Paulo havia rompido a mediação iniciada pelo órgão para buscar soluções ao impasse com os descendentes da família Prado.

Edmilson havia ido de moto com o primo Marcos até a Praia do Una para decidir se colocariam a rede de pesca enquanto a maré estava baixa. Encontraram mais de uma dezena de policiais ambientais e guarda-parques na orla e acabaram retidos porque não estavam com os documentos pessoais e da moto naquele momento. Tentaram argumentar que eram comunidade tradicional, mas escutaram que precisariam ser encaminhados para a delegacia na cidade e acabaram afastados por horas.”Do jeito que a gente aprendeu a falar, aprendeu a viver no território e a cuidar da nossa natureza. Minha missão é manter a história da família. Não dá pra deixar isso morrer por causa de um pensamento dos ambientalistas ou do Estado” Edmilson Prado, morador

Naquele momento, só Karina e Héber estavam na comunidade. Vanessa e Daiana, esposas de Héber e Marcos, haviam viajado até Matinhos (PR), onde cursam Educação no Campo em um regime de alternância, com temporadas na universidade e na comunidade. As duas têm o plano de construir uma escola naquelas terras para, assim, conseguirem criar os filhos que viessem no futuro. O primeiro passo para isso havia sido dado: a construção das próprias moradias. Mas não demorou para que gestores do Estado, acompanhados da polícia ambiental e de guarda-parques, chegassem até as casas deles. Foram primeiro até a de Héber, uma casa verde construída em uma pequena área que havia sido usada de roça por outros familiares. Depois de uma intensa discussão com os poucos moradores que estavam no local, deram dez minutos para que eles retirassem os pertences antes de começar a demolição da estrutura a marretadas. “A gente ficou meio sem ação. Vieram dois tios ajudar, mas como quatro pessoas vão defender três casas?”, questiona Héber, com os olhos grudados nos entulhos do que sobrou da antiga construção. (Abaixo, Héber Prado e Vanessa Honorato, sentados sobre os entulhos do que era sua casa. Por Maurício Pisani)

Logo que terminaram ali, os agentes públicos andaram pouco mais de 200 metros por uma pequena trilha até a casa de Marcos, cujo exterior ainda estava sem pintura. A moradia tinha a mesma estrutura das demais e havia sido construída na tapera onde a avó Nancy havia passado toda a infância com os pais. Karina seguiu para a sua casa. Chorou durante alguns minutos pelos cerca de 300 metros de estradinha de terra que separavam as duas residências e decidiu fazer um último almoço, embora a tarde já estivesse avançada. O relógio marcava 16 horas, quando Karina colocou no fogo duas panelas com arroz e linguiça. “Nem tinha gosto a comida nesse dia”, ela diz.

Enquanto almoçava, Karina decidiu que não sairia de casa, ainda que lhe rondasse o medo de que os parentes reagissem e ocorresse um conflito violento. Quando os policiais chegaram na sua casa e souberam que ela estava grávida, decidiram recuar. A casa azul de Karina foi a única das três que se manteve intacta. Foi para lá que, nos dias seguintes, os outros casais levaram seus pertences. Hoje três camas de casal ocupam a metade do único cômodo da estrutura, e os seis jovens dividem a vida na residência que restou — e que pelo menos por enquanto tem a integridade garantida por uma decisão judicial liminar que reconhece o direito de Edmilson permanecer ali pela comprovação de pertencer à comunidade tradicional caiçara. No processo, laudos antropológicos apontam que a família Prado vive na região pelo menos desde o século XVIII. (Abaixo, Marcos, Daiane, Edmilson, Karina, Héber e Vanessa, em uma das casas que construíram na Jureia. Por Maurício Pisani)

O Estado, por meio da Fundação Florestal, promete recorrer na Justiça. Admite que o caso de Edmilson precisa ser estudado, já que o pai dele nunca deixou a região e que ele próprio viveu a maior parte da vida lá. Mas não vê que Marcos e Héber têm os mesmos direitos, já que teriam sido criados pelos pais fora da estação ecológica. A lei estadual estabelece que, para ter direito a permanecer no território, é preciso estar no cadastro realizado em 1990, ter morada habitual na área e viver de atividade de subsistência. “Os meninos [netos] já jaz bastante tempo que estavam morando comigo aqui, agora vieram e derrubaram as casinhas deles. Não tiveram sorte, coitados. Derrubaram e depois mandaram reagir. Como?”, questiona Nancy. E complementa: “Eu penso em ficar aqui pro resto da minha vida e quero meus netos comigo. Nem gosto que fale o nome dessas coisas de Meio Ambiente. É destruidor. Quem cuida da natureza é a gente”, diz. Ela confidencia a tristeza profunda de ver três de seus netos serem considerados invasores. Não terem permissão legal para construir em um território que considera tradicional, em nome da proteção de uma das poucas áreas preservadas de um país que já devastou ao menos 80% de sua mata atlântica, na estimativa de ambientalistas.

Marcos, Héber e Edmilson cresceram perto da região do Rio Verde participando de mutirões para fazer roça e sovar mandioca. Aguçaram o olhar para entender quando o mar está bom pra pescar tainha. Aprenderam a ler a floresta para saber o momento certo de cortar uma planta, sem correr o risco de “estragar a natureza”, e quais ervas servem para tratar doença. Internalizaram que o tempo do trabalho é regido pela lua e que não há diversão maior que a dos bailes de fandango.

Mas eles faziam tudo isso principalmente nas férias e nos fins de semana, já que seus pais haviam migrado para sítios mais próximos da zona urbana de Iguape ou Peruíbe —as duas cidades entre as quais fica a região do Rio Verde— para que eles pudessem estudar, já que ali não há escolas. Como viveram parte de suas vidas fora do território, o Estado alega que eles já não têm direito de morar no local. Os três rechaçam o argumento. Afirmam que nunca se afastaram completamente da região e, por isso, se veem agora como uma geração caiçara cuja existência é negada pelo Estado. “Do jeito que a gente aprendeu a falar, aprendeu a viver no território e a cuidar da nossa natureza. Minha missão é manter a história da família. Não dá pra deixar isso morrer por causa de um pensamento dos ambientalistas ou do Estado”, diz Edmilson, que morou até pouco tempo na casa do pai, Valdir.

Ele e seus dois primos, que então moravam com a avó Nancy, solicitaram ao Estado a permissão para construir suas próprias casas, mas não conseguiram. Mesmo assim, ergueram as moradias à revelia do poder público. Convocaram familiares e organizaram pequenos mutirões para erguer as paredes. Embora os três casais afirmem que já estavam morando no local e que demoraram meses para terminar as edificações, o Estado diz que as casas foram construídas em 20 dias e que os caiçaras ignoraram a ordem de paralisação das obras no dia 13 de junho, quando uma inspeção de rotina da Fundação Florestal identificou a construção de uma das casas sem autorização. No dia 4 de julho, os três casais viram o sonho de permanecer no território ser interrompido.

Agora, no entorno da casa de Edmilson, pouco mais de uma dezena de pessoas estão acampadas para apoiar a permanência dos três casais. O local tem um forte cheiro de lenha queimando, sinal do fogão improvisado ao lado da casa, onde todo o tempo alguma comida está sendo preparada. Aos visitantes, os caiçaras pedem que sigam seu modo de vida: com a separação do lixo para que os recicláveis sejam levados para descarte na cidade no único carro que a comunidade dispõe há dez anos. O que a comunidade vê como um ato de solidariedade e resistência causa preocupação ao Estado, que teme os impactos ambientais da presença de mais pessoas na unidade de conservação.

O arqueólogo Plácido Cali, que estudou a região durante anos, concorda: “Área de conservação não necessariamente é aquela que não tem ninguém dentro. Eu acho perfeitamente possível a manutenção da biodiversidade mantendo uma comunidade tradicional integrada. Neste caso, os caiçaras estão presentes ali desde o início da colonização”. O embate deve ser levado a uma nova rodada de negociação, estabelecida pela Justiça para o próximo dia 16 de agosto. A preocupação do Estado é que, nos próximos 50 ou 100 anos, a comunidade cresça demais e ponha em risco a preservação da área.

Fonte: El País