A produção de pescados disparou, impulsionada pela aquicultura, e trouxe para a nossa mesa uma quantidade inédita de animais aquáticos. Resta saber se os benefícios desse milagre vão superar seu impacto ambiental.

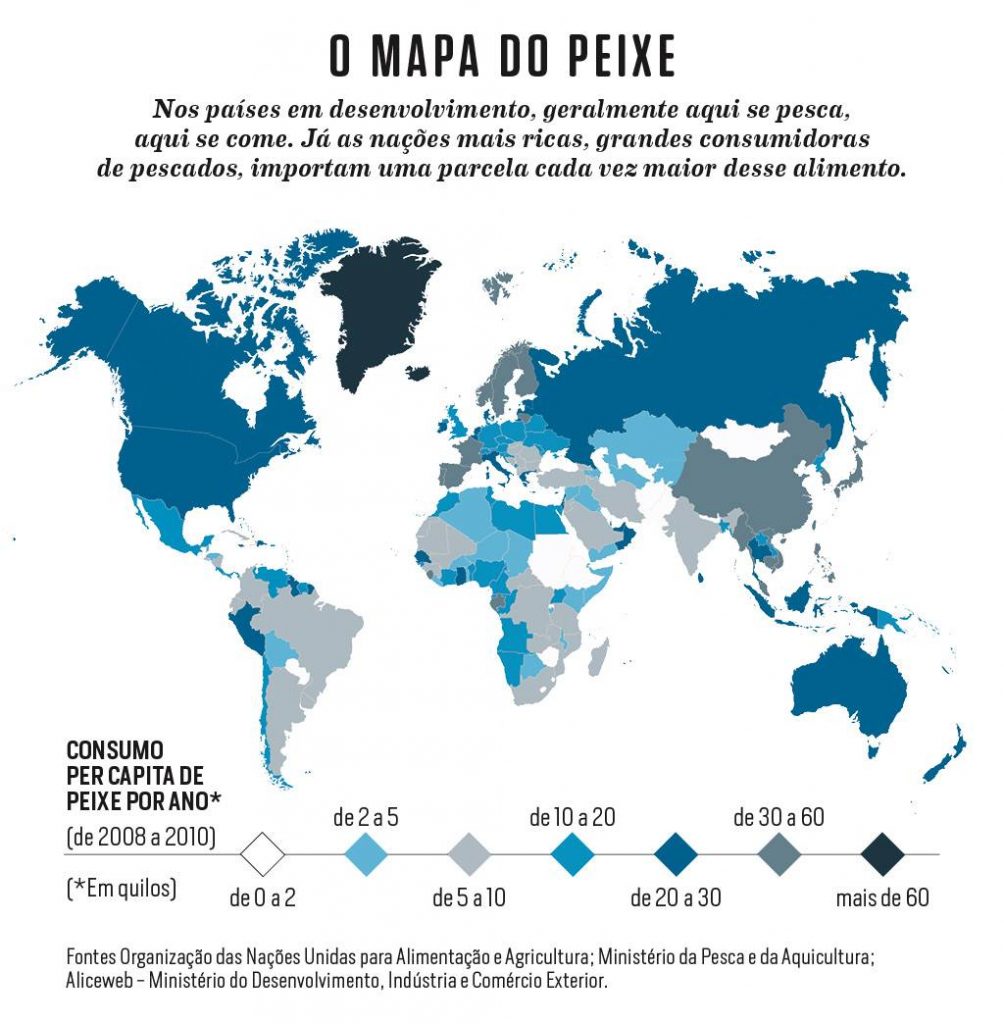

A tilápia que prolifera em bufês de restaurantes por quilo é uma evidência comestível das mudanças no mercado de pescados nos últimos anos. Nunca se comercializou, se comeu e se criou tanto peixe quanto agora. A produção global cresce mais rápido do que a população, permitindo que o consumo subisse de 10 para 19 quilos por pessoa de 1960 a 2012 – no Brasil, ele foi estimado em 2013 em 17,16 quilos por habitante. Acima, pela primeira vez, do mínimo de 12 quilos recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

O impulso para esse salto vem da aquicultura. Até porque a ideia de um marzão sem fim tem mais a ver com aspirações poéticas de navegadores do que com a realidade dos recursos naturais. Os estoques de peixes têm limites e, em muitas espécies, já chegamos a eles. Ou ultrapassamos. Aí pulamos para outras. E esgotamos. Então voltamos atrás, estabelecemos planos de manejo e, às vezes, conseguimos repovoar determinadas zonas. O percentual de recursos pesqueiros capturados dentro de níveis sustentáveis caiu de 90% em 1974 para 71% em 2011: no levantamento mais atual, 10% desses recursos estão subaproveitados, 61% são totalmente explorados e 29% sofrem com sobrepesca, captura além da capacidade de reposição dos estoques.

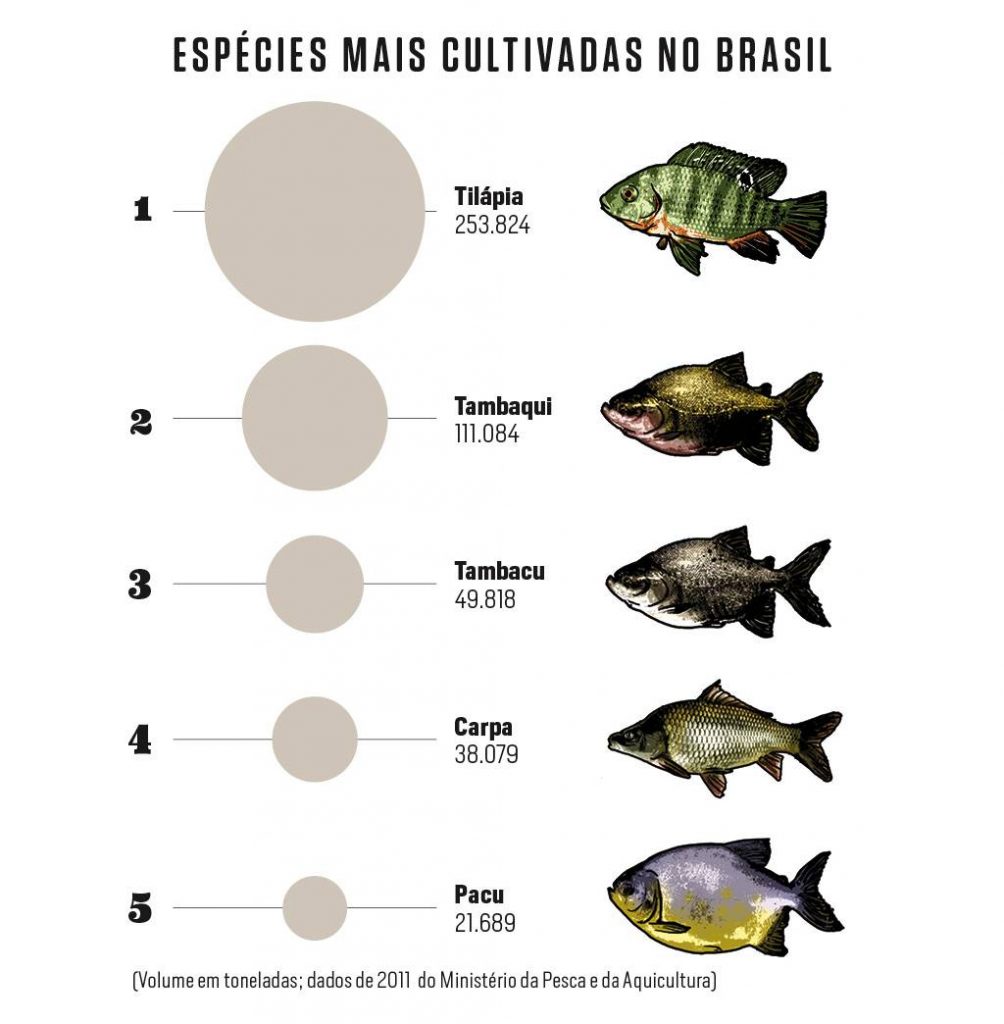

Houve uma ligeira melhora em relação a 2008, quando a sobrepesca atingia 31% dos grupos de peixes monitorados. Ainda existe espaço para um crescimento de pesca aqui e uma recuperação de populações ali. Mas, com grandes expansões, a conta da indústria pesqueira não fecha. Não à toa, nem por falta de interesse econômico, o volume de capturas, com alguns altos e baixos, tem tendência de declínio desde 1996. Enquanto isso, a criação em cativeiro disparou e, em 2012, tornou-se responsável por quase metade de toda a produção de peixes e frutos do mar destinada à alimentação. Aí dá-lhe tilápia, que tem origem africana e se espalhou por 135 países e territórios, ganhando o título de animal aquático mais cultivado do mundo.

No Brasil, a tilápia (ou saint peter, quando quer ser fina) está entre as principais espécies criadas nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, de acordo com o Ministério da Pesca e da Aquicultura. Junto com o pacu, o tambaqui e a pirapitinga, ela também predomina nos parques aquícolas continentais – grandes reservatórios públicos de água, como os das hidrelétricas de Itaipu (Paraná) e de Furnas (Minas Gerais), que vêm sendo usados como fazendas de peixes.

Tal milagre de multiplicação torna a tilápia sem dúvida um sucesso comercial, mas não necessariamente ambiental. Entre os impactos associados à aquicultura sem os cuidados adequados estão a deterioração da qualidade da água, a disseminação de parasitas e o risco de fuga para outros ecossistemas. No Estado de Queensland, na Austrália, onde a tilápia foi introduzida nos anos 70, ela tornou-se uma praga que prejudicou espécies locais ao competir por comida e habitat – hoje, quem for pego com o peixe vivo ou morto pode pagar multas de até US$ 200 mil.

“Existem restrições para evitar invasões de espécies exóticas”, diz Adriana Ferreira Lima, engenheira de pesca e pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). “Os viveiros precisam ser cercados, devem ser implantados onde haja solo adequado, sem infiltração, e têm que preservar áreas de nascentes.” Outra regra: atualmente só podem ser criadas espécies já detectadas em uma bacia hidrográfica – a tilápia entra nessa lista em boa parte do País porque nada em nossas águas desde a década de 1950. Na Amazônia, no entanto, ela é proibida. Ali, uma das apostas é o projeto Pirarucu da Amazônia, em que Adriana e outros pesquisadores trabalham no desenvolvimento de tecnologias para a reprodução em cativeiro desse peixe brasileiro.

Com um ano, um pirarucu tem cerca de 10 quilos, enquanto uma tilápia leva seis meses para chegar a 1 quilo. Uma taxa de crescimento assim desperta a atenção dos empresários, mas o pirarucu é um peixe que tem suas peculiaridades e caprichos, como formar casais, cuidar dos filhotes e desovar aos poucos ao longo do período de chuvas, influenciado por fatores ambientais ainda não totalmente compreendidos pelos cientistas – e, portanto, ainda impossíveis de ser induzidos. “O interesse do setor pela espécie é crescente, mas há gargalos, como a produção de alevinos (filhotes), porque não temos domínio completo do processo reprodutivo”, diz Adriana. Hoje, os pirarucus, em viveiros de pelo menos 400 metros quadrados por casal, desovam a seu bel-prazer.

Um observador fica a postos para verificar quando os alevinos (de 3.500 a 5.000 por desova) nascem e sobem à superfície para respirar, escoltados pelo pai – pirarucus têm, além de branquias, bexiga natatória e respiração aérea. Com 5 a 7 meses, os pequenos são capturados e levados para laboratórios, onde passam por um período de adaptação para trocar a alimentação de zooplancton por ração para carnívoros. Depois, entram no processo de engorda. Dependendo do criador, a taxa de mortalidade dos peixes varia de 10% a 80%, o que evidencia a falta de padrão em aspectos como limpeza dos tanques e qualidade da alimentação.

Mesmo diante dessas dificuldades, a produção de pirarucu em cativeiro vem crescendo. Ela foi de 10 toneladas em 2010 para 1.137 toneladas em 2011, se aproximando das cerca de 1.200 toneladas de pirarucus capturados por ano – ameaçada (a respiração aérea a torna uma presa fácil quando sobe à superfície), a espécie tem a pesca legal limitada a áreas de manejo, como a Reserva Mamirauá, no Amazonas. Com o aumento da produção, ficou mais fácil encontrar o pirarucu em mercados fora da região Norte. Para conquistar novos consumidores, uma das estratégias é salgá-lo e apresentá-lo como um bacalhau da Amazônia, de carne branca e sem espinhas.

O pirarucu é nosso, mas o mundo está de olho. Segundo Adriana, em eventos internacionais o potencial desse boi dos rios, que chega a pesar 200 quilos, chama a atenção de vários países. No meio da aquicultura, acredita-se que a China estude produzir o pirarucu e outras espécies nativas do Brasil – o peixão já está presente em aquários de lá e de outros países, como Japão e Estados Unidos. Apesar de ainda não haver oficialmente criação desses animais no gigante asiático, não será de se estranhar se, amanhã ou depois, encontrarmos nos mercado pirarucus chineses legítimos.

Líder da produção pesqueira e, principalmente, da aquicultura, a China é responsável pela maior parte do crescimento na disponibilidade de pescados no mundo. Os chineses comem peixe à beça (mais de 35 quilos per capita, segundo dados de 2010), mas também são campeões em exportação. Na Ásia também está concentrada a vasta maioria (84%) dos trabalhadores da indústria pesqueira. Outros 10% estão na África, 4% na América Latina e no Caribe e só 2% no resto do mundo. Historicamente, os países desenvolvidos têm os maiores índices de consumo de pescado, ainda que essa diferença venha diminuindo, e fazem importações crescentes. Aos países em desenvolvimento, cabe fornecer a maior parte do peixe. E os emergentes, como o Brasil, o México e a Indonésia, começam a se interessar em comer uma porção maior desse banquete.

Um novo menu

Nos últimos anos, a mesa brasileira passou a receber mais peixes, em quantidade e variedade. Para quem o salmão de cativeiro chileno já tinha virado carne de vaca, veio a opção do salmão selvagem do Alasca, onde a aquicultura é proibida e a pesca é feita por distribuição de cotas de no máximo 15% do estoque de cada espécie. Hoje, 15 das 280 empresas pesqueiras do Estado americano exportam para o Brasil. Do norte do Pacífico também vem a merluza-do-alasca, que muitas vezes faz um passeio por terras chinesas, onde é processada e embalada, antes de aportar por aqui.

Os peixes asiáticos, ou pelo menos processados em países da Ásia, são um fenômeno que mexeu nas contas da balança comercial brasileira, atiçou a revolta dos produtores nacionais e ainda ocupou a caixa de e-mails de muita gente com mensagens assustadoras sobre as condições de cultivo de panga no poluído rio Mekong. (No fim de 2014, novas importações desse bagre do Vietnã foram suspensas até que o governo de lá resolvesse, de acordo com o serviço de comunicação do Ministério da Pesca e da Aquicultura brasileiro, “inconformidades encontradas no Serviço Veterinário Oficial vietnamita em questões relativas à sanidade animal”.)

Estimativas do governo do Brasil apontam que, em 2013, 28% do pescado consumido aqui tinha sido importado. Levando em conta o valor comercializado, o Chile ainda é nosso maior fornecedor, mas os chineses, vendendo peixes mais baratos, já ultrapassam nossos vizinhos sul-americanos em volume. O filé de merluza, em grande parte “made in China”, foi o importado que mais consumimos em 2013. Nossas compras da Noruega, produtora do tradicional bacalhau, despencaram e, em volume, estão bem atrás do pescado que vem do Vietnã, grande criador de panga. “Temos excelentes peixes no Brasil, mas a nossa infraestrutura é ruim”, diz Laurent Viguié, diretor no País do programa Marine Stewardship Council, que certifica pesca sustentável – o selo vai para pescarias de sardinha e atum no Sul e de namorado no Rio de Janeiro, entre outras. “Fica muito mais fácil e barato para os supermercados importar o peixe pronto e embalado da China ou do Chile.”

Estamos falando de uma indústria altamente globalizada, que pesca aqui, processa ali e vende congelado acolá, mas 90% da força de trabalho do setor no mundo é formada por pequenos pescadores e aquicultores. Gente que encontra no peixe uma importante fonte de renda e nutrição, mas que tem dificuldade de pegar carona no comércio internacional, regional ou mesmo local. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), falta a esses trabalhadores poder de negociação, acesso a financiamento e seguros, informações para cumprir normas do mercado e infraestrutura para comercializar produtos. No Brasil, onde há quase um milhão de pescadores artesanais, levar os brasileiros a comer mais peixes brasileiros passa por essas mesmas questões.

Falta também saber o que é adequado pescar e comer. “A maioria das pescarias no Brasil ou está em perigo real ou ameaçada”, diz Laurent. “Precisamos parar de comer camarão-rosa selvagem e lagosta. Ambas as espécies estão em grave risco de extinção. Mas o consumidor precisa de orientação real.” Ainda que pouco atualizado, o Guia do Consumo Responsável de Pescados elaborado em 2009 por professores e estudantes da Unimonte, de Santos (SP), ajuda nessa missão ao indicar o que comer à vontade, o que apreciar com moderação e o que não comprar de jeito nenhum. A corvina, a sardinha e a tainha, tão usuais, aparecem com sinal amarelo, na lista de espécies com populações em declínio. O cação, o atum albacora e a badejo entram na lista vermelha, dos próximos à extinção. Os mais ameaçados ainda estão na categoria preta, como o mero (de captura proibida no Brasil), o cação-anjo e o peixe-serra.

Um projeto da Conservação Internacional (CI) Brasil premiado pelo Desafio de Impacto Social Google também pode auxiliar o consumo sustentável de pescado. Com o R$ 1 milhão do prêmio, a organização deve implementar um sistema de rastreamento que, por meio de um QR Code e de um portal na internet, informará ao consumidor sobre a origem do pescado. Inicialmente, foram selecionadas para a experiência comunidades tradicionais instaladas em cinco reservas extrativistas – duas no Pará, duas na Bahia e uma em Santa Catarina –, mas a plataforma estará disponível também para outras áreas de conservação inscreverem suas pescarias.

Pouca informação é um dos principais problemas da pesca no Brasil, segundo o biólogo Guilherme Dutra, diretor para Estratégia Costeira e Marinha da CI Brasil. “Falta um manejo pesqueiro mais estruturado”, diz. Segundo ele, a deficiência no monitoramento e na fiscalização contribuem para a sobrepesca, agravada pelo uso de técnicas como o arrasto de camarão, grandes redes e espinhéis (longas linhas cheias de anzóis), que capturam acidentalmente outras espécies. Outra questão é a cobertura reduzida de zonas protegidas. “Elas são menos de 1,6% do litoral, sendo que a meta estabelecida na Convenção de Diversidade Biológica é chegar a 10% em 2020.”

A sobrepesca não tem só impacto ecológico, destruindo a biodiversidade aquática: ela reduz ganhos financeiros. De acordo com cálculos da FAO expostos no relatório “O Estado Mundial da Pesca e da Aquicultura 2014”, a reconstrução de estoques de espécies pescadas em excesso poderia aumentar a produção em 16,5 milhões de toneladas e US$ 32 bilhões ao ano, favorecendo a economia, a segurança alimentar e o bem-estar das comunidades costeiras.

Na criação de animais aquáticos em cativeiro, vale a mesma lógica. Com responsabilidade ambiental, ela pode, sim, ajudar na luta contra a fome no mundo. Hoje a aquicultura já oferece uma contribuição significativa na ingestão de proteína em populações carentes da América Latina, da Ásia e da África. Segundo a FAO, o cultivo, especialmente o de água doce, pode ser a salvação alimentar dos países em desenvolvimento nas próximas décadas. Mas só se fizermos direito.

Em relação à criação de gado, a aquicultura geralmente sai ganhando no quesito custo ambiental, segundo um relatório da Conservação Internacional (CI). Em grande parte, porque peixes convertem uma porção grande da sua comida em massa corporal: a produção de um quilo de carne de peixe requer 13,5 quilos de grãos, bem menos que os 61,1 quilos necessários para se chegar a um quilo de carne bovina ou os 38 quilos de grãos consumidos por quilo de carne suína. Mas isso é só uma média. A taxa de conversão de proteína varia entre as espécies aquáticas, e a alimentação das carnívoras muitas vezes vem da pesca.

É o caso do camarão-branco do Pacífico, o Litopenaeus vannamei, crustáceo muito cultivado no litoral do nordeste brasileiro devido à taxa de crescimento elevada. “São necessários 2,4 quilos de proteína animal para produzir um quilo desse camarão”, diz o biólogo Guilherme Dutra. E a pressão sobre a pesca para alimentar o cativeiro é só um dos problemas associados a esse modelo de criação. Outros são a poluição da água (por químicos, como antibióticos, e matéria orgânica em decomposição) e o empobrecimento do ecossistema. Algo agravado pelo fato de esses viveiros frequentemente ocuparem áreas sob forte influência de maré, como manguezais, conhecidos como berçários marinhos por sua importância na reprodução de animais aquáticos. “A água entra na criação de camarão cheia de fitoplâncton e zooplâncton e sai sem nada vivo”, diz Guilherme.

No extremo oposto em termos de sustentabilidade está a criação de ostras, como a que acontece no sul do Brasil. Filtradoras, elas inclusive ajudam a recuperar áreas com excesso de matéria orgânica. Mas mesmo os camarões-brancos podem ter seu impacto reduzido com o desenvolvimento de novas tecnologias. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande, por exemplo, trabalham para disseminar o sistema de bioflocos. Feito em tanques fechados, esse modo de cultivo estimula a proliferação de bactérias que reciclam resíduos (como a amônia excretada pelos camarões) e formam aglomerados que substituem parte da alimentação.

Para o representante do Marine Stewardship Council no Brasil, a guinada para aquicultura é um caminho sem volta. “Mas não podemos poluir os mares e rios com o uso de produtos químicos. Precisamos também encontrar fontes alternativas de proteína para alimentar as criações, não podemos continuar a capturar peixes para alimentar peixes e não podemos colocar proteínas animais (carne de porco, frango) nas rações, pois isso cria doenças.” No caso do Brasil, Laurent acha que ainda precisamos melhorar muito nossas técnicas de cultivo, de alto custo, e a responsabilidade ambiental: “Boa aquicultura é bom, mas uma aquicultura ruim é muito, muito ruim!”

Fonte: Super Interessante