A paisagem da península de Kola, nos confins do Círculo Polar Ártico, pode fazer com que esse canto da Rússia pareça uma cena de um conto de fadas. No entanto, em meio à beleza natural, estão as ruínas de uma estação de pesquisa científica soviética abandonada. Ali, há uma tampa de metal pesada e enferrujada sobre o piso de concreto, lacrada por um anel de ferrolhos grossos e também enferrujados.

Para muitos, esta é a entrada para o inferno.

Trata-se do Poço Superprofundo de Kola, o buraco mais profundo cavado pelo homem na Terra.

A estrutura de 12,2 km é tão profunda que os moradores locais juram que podem ouvir os gritos das almas torturadas no inferno. Os soviéticos levaram quase 20 anos para conclui-la. Apesar disso, não chegaram ao fundo da Terra. Na verdade, a broca ainda estava a apenas um terço do caminho entre a crosta e o manto da Terra quando o projeto foi interrompido, em meio ao caos da Rússia pós-soviética.

O Poço Superprofundo de Kola não é o único buraco desse tipo na Terra. Durante a Guerra Fria, houve uma corrida entre as superpotências para perfurar o mais fundo possível na crosta terrestre – e até para alcançar o manto do nosso planeta.

Corrida ao manto

Agora, são os japoneses que querem se lançar nesta empreitada.

“A perfuração começou na época da Cortina de Ferro”, conta Uli Harms, do Programa Internacional de Perfuração Continental Científica (ICDP, na sigla em inglês). Na época um jovem cientista, ele trabalhou na “rival alemã” do Poço Superprofundo de Kola. “Havia certamente uma competição entre nós. Uma das principais motivações era que os russos simplesmente não revelavam nada sobre o que faziam.”

“Quando eles começaram a perfurar, alegaram que haviam encontrado água livre – e a maioria cientistas não acreditava nisso. Havia um consenso entre nós de que a crosta era tão densa a 5 km abaixo da Terra que a água não poderia penetrar nela.”

“O objetivo final do (novo) projeto é obter amostras reais do manto tal qual ele existe agora”, diz Sean Toczko, gerente de programa da Agência Japonesa para Ciências da Terra Marinha. “Em lugares como Omã, podemos encontrar o manto perto da superfície, mas esse é o manto de milhões de anos atrás”.

“É a diferença entre ter um dinossauro vivo e um osso de dinossauro fossilizado”, compara.

Em outras palavras: se a Terra é como uma cebola, então a crosta é como a pele fina do planeta. Tem apenas 40 km de espessura. Para além dali, há um manto com 3.000 km de profundidade. Abaixo dele, o núcleo da Terra.

Tal como a corrida espacial, a disputa para explorar essa desconhecida “fronteira profunda” foi uma demonstração de proeza de engenharia, tecnologia de ponta e “coisas certas”. Os cientistas queriam ir aonde nenhum humano havia ido. As amostras de rocha que esses furos profundos poderiam fornecer eram provavelmente tão importantes para a ciência quanto qualquer coisa que a Nasa, a agência espacial americana, trouxe da Lua. A única diferença foi que desta vez os americanos não venceram a corrida. Na verdade, ninguém venceu.

Os EUA foram os primeiros a tentar explorar essa fronteira profunda. A iniciativa partiu da famosa American Miscellaneous Society, no final dos anos 1950. O grupo informal era formado por expoentes das principais da comunidade científica dos EUA. A ideia de perfurar a crosta terrestre até o manto foi chamada de projeto Mohole, em homenagem à Descontinuidade de Mohorovičić (ou Descontinuidade M), que separa a crosta do manto.

Em vez de perfurar um buraco muito, muito profundo, a expedição dos EUA decidiu fazer um atalho pelo oceano Pacífico a partir de Guadalupe, no México.

A vantagem de perfurar o fundo do oceano é que ali a crosta terrestre é mais fina; a desvantagem é que as áreas mais finas da crosta geralmente são onde o oceano tem a maior profundidade.

Empreitada soviética

Os soviéticos começaram a perfurar o Círculo Polar Ártico em 1970. E, finalmente, em 1990, o Programa de Perfuração Profunda Continental Alemã (KTB) teve início na região da Bavária – e finalmente perfurou 9 km.

Mas, assim como na missão à Lua, havia um grande desafio. As tecnologias necessárias para o sucesso dessas expedições tinham que ser construídas quase do zero.

Quando, em 1961, o projeto Mohole começou a adentrar o fundo do mar, a perfuração em águas profundas para petróleo e gás ainda não existia. A exemplo do posicionamento dinâmico, que permite que um navio-sonda permaneça sobre o poço sem se movimentar. Em vez disso, os engenheiros tiveram que improvisar. Eles instalaram um sistema de hélices ao longo dos lados de seu navio de perfuração para mantê-lo estável sobre o buraco.

Um dos maiores desafios enfrentados pelos engenheiros alemães foi a necessidade de perfurar um buraco o mais vertical possível. A solução criada por eles se tornou atualmente a tecnologia padrão nos campos de petróleo e gás do mundo.

“O que ficou claro para os russos foi que você tem que perfurar o mais vertical possível. Caso contrário, você aumenta o torque nas brocas e torções no buraco”, diz Uli Harms. “A solução foi desenvolver sistemas de perfuração verticais. Estes são agora um padrão da indústria, mas foram originalmente desenvolvidos para o KTB – e podiam perfurar até 7,5 km abaixo da Terra. Então, nos últimos 1,5 a 2 km (0,9 a 1,25 milhas), o buraco estava fora da linha vertical por quase 200 metros.

Mas todas essas expedições terminaram com certa frustração. Houve falsas partidas e bloqueios. Outro desafio foram as altas temperaturas que o maquinário encontrou no subterrâneo profundo, o custo e a política – tudo isso interrompeu os sonhos dos cientistas de perfurar mais fundo e quebrar o recorde de buraco mais profundo já cavado.

Dois anos antes de Neil Armstrong caminhar na Lua, o Congresso dos EUA cancelou o financiamento para o projeto Mohole quando os custos se afastaram do previsto. Os poucos metros de basalto que eles conseguiram trazer custaram aos cofres públicos cerca de US$ 40 milhões (R$ 160 milhões) em valores atuais.

Então foi a vez do Poço Superprofundo de Kola. A perfuração foi interrompida em 1992, quando a temperatura chegou a 180°C. Foi o dobro do esperado para aquela profundidade, e uma perfuração mais profunda não era mais possível. Após o colapso da União Soviética, não havia dinheiro para financiar esses projetos – e, três anos depois, a instalação inteira foi fechada. Agora, o local abandonado é um destino para turistas aventureiros.

O poço alemão foi poupado do mesmo destino. A enorme perfuratriz ainda está lá – uma atração turística hoje – mas o guindaste apenas serve a instrumentos de medição. O local se tornou um observatório do planeta – ou até mesmo uma galeria de arte.

Ali, em 2013, a artista holandesa Lotte Geevan decidiu fazer um experimento. Ela levou para baixo um microfone protegido por um escudo térmico, captando um som profundo e estrondoso que os cientistas não conseguiram explicar. Nas palavras dela, o som “me fez sentir muito pequena; foi a primeira vez na minha vida que essa grande bola em que vivemos veio à vida e parece assombrosa”, diz. “Algumas pessoas achavam que soava como o inferno. Outras, que podiam ouvir o planeta respirar”.

“O plano era para perfurar mais profundamente do que os soviéticos”, diz Harms, “mas nem chegamos à nossa fase permitida de 10 km durante o tempo que tivemos. Então, onde estávamos perfurando era muito mais quente do que onde os russos estavam. Estava bem claro que seria muito mais difícil irmos mais fundo”.

Viagem ao Centro da Terra

É difícil não ter a sensação de que a corrida para o manto da Terra é uma versão atualizada do famoso livro Viagem ao Centro da Terra, de Jules Verne. Embora não esperem encontrar uma caverna escondida cheia de dinossauros, os cientistas gostam de descrever seus projetos como “expedições”.

“Pensamos nisso como uma expedição, porque realmente leva algum tempo em termos de preparação e execução”, diz Harms, “e porque você está realmente entrando na terra de ninguém, onde ninguém esteve antes, e isso é realmente incomum nos dias de hoje”.

“Essas missões são como uma exploração planetária”, diz Damon Teagle, professor de geoquímica na Escola de Oceanos e Ciências da Terra do Centro Nacional de Oceanografia de Southampton, na Universidade de Southampton, no Reino Unido.

Teagle tem estado fortemente envolvido no novo projeto de perfuração liderado pelos japoneses. “O desafio é que nunca sabemos o que vamos encontrar.”

“No buraco 1256, fomos os primeiros a ver a crosta oceânica intacta. Ninguém tinha conseguido isso antes. Foi realmente emocionante. Sempre há surpresas”.

Hoje, “M2M-MoHole to Mantle” é um dos projetos mais importantes do Programa Internacional para a Descoberta dos Oceanos (IODP). Assim como o projeto Mohole original, os cientistas estão planejando perfurar o fundo do mar, onde a crosta tem 6 km de profundidade. O objetivo do projeto de perfuração ultraprofundo de US$ 1 bilhão (R$ 4 bilhões) é recuperar as rochas do manto in situ pela primeira vez na história da humanidade.

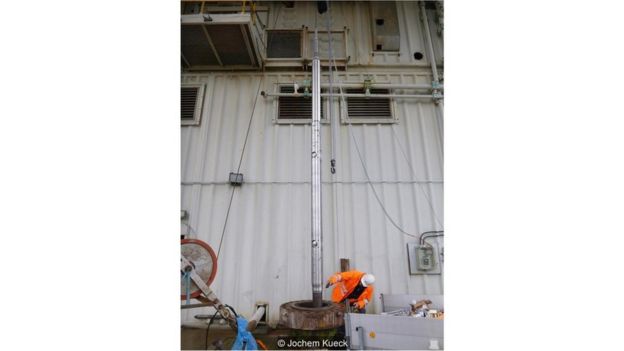

Apesar da importância do projeto, o enorme navio de perfuração Chikyū foi construído quase 20 anos atrás com este projeto em mente. A embarcação usa um sistema de GPS e seis jatos controlados por computador que podem alterar a posição do imenso navio em apenas 50cm.

“A ideia é que esse navio dê prosseguimento ao trabalho iniciado pelo projeto Mohole original há 50 anos”, diz Sean Toczko, gerente de programa da Agência Japonesa para a Ciência e Tecnologia Marinha-Terrestre. “Esses poços superprofundos nos ensinaram sobre nossa densa crosta continental. O que estamos tentando fazer agora é descobrir mais sobre os limites da crosta-manto”.

“O principal ponto de discórdia é que existem três localizações candidatas à essa perfuração: nos litorais da Costa Rica, de Baha e do Havaí.”

A decisão virá da melhor combinação entre a profundidade do oceano, a distância do local de perfuração e a necessidade de uma base na costa que possa dar apoio a uma operação bilionária de 24 horas por dia no mar. “A infraestrutura pode ser construída, mas isso demanda tempo e dinheiro”, acrescenta Toczko.

“No fim das contas, é realmente uma questão de custo”, diz Harms. “Essas expedições são extremamente caras – e, portanto, são difíceis de serem replicadas. Podem custar centenas de milhões de dólares – e apenas uma pequena porcentagem será de fato para as ciências da terra; o restante será para o desenvolvimento tecnológico e, é claro, para as operações.”

Fonte: BBC